Pada 29 November 2007, Korpri genap berusia 36 tahun. Jika dianalogikan dengan kehidupan manusia, rentang usia tersebut bisa dibilang masih cukup muda. Usia yang identik dengan idealisme, tetapi tak jarang gampang tersulut emosi dan tensi tinggi. Wadah non-kedinasan bagi pegawai yang dibentuk berdasarkan Keppres No. 82 tahun 1971 ini –warisan rezim Orde Baru– dinilai makin eksis berkiprah di tengah riuhnya dinamika zaman. Korpri dinilai cukup berhasil dalam melakukan pembinaan dan penggalangan eksternal secara total dan intens kepada para anggotanya. Dengan doktrin “Bhinneka Karya Abdi Negara” didukung mobilitas andal, Korpri telah mampu menyamakan gerak, langkah, pikiran, dan tindakan para pegawai yang tersebar di segenap lini dan sektor kehidupan. Sungguh, bukan soal mudah mengakomodasi dan mengakumulasi beragam profesi dalam satu visi.

Meskipun demikian, secara jujur harus diakui, masih banyak masalah krusial yang belum teratasi, masih banyak agenda penting yang luput dari perhatian. Dalam rentang usia yang belum bisa dibilang “dewasa”, Korpri dituntut untuk bisa bersikap arif dan dewasa dalam menangani masalah-masalah yang muncul maupun menyikapi kritik yang mencuat. Ibarat sosok pemuda, Korpri harus sanggup memanggul beban idealisme di tengah-tengah tantangan zaman yang semakin berat. Upaya meningkatkan bobot dan mutu pengabdian pegawai demi terciptanya aparatur pemerintah yang bersih dan berwibawa “harus” menjadi agenda yang urgen dan penting untuk digarap.

Dalam UU No. 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas UU No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian disebutkan bahwa dalam rangka usaha mencapai tujuan nasional untuk mewujudkan masyarakat madani yang taat hukum, berperadaban modern, demokratis, makmur, adil, dan bermoral tinggi, diperlukan Pegawai Negeri yang merupakan unsur aparatur negara yang bertugas sebagai abdi masyarakat yang menyelenggarakan pelayanan secara adil dan merata, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dengan penuh kesetiaan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (klausul Menimbang butir a). Untuk itu, diperlukan Pegawai Negeri yang berkemampuan melaksanakan tugas secara profesional dan bertanggung jawab dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan, serta bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (klausul Menimbang butir b) .

Dalam UU No. 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas UU No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian disebutkan bahwa dalam rangka usaha mencapai tujuan nasional untuk mewujudkan masyarakat madani yang taat hukum, berperadaban modern, demokratis, makmur, adil, dan bermoral tinggi, diperlukan Pegawai Negeri yang merupakan unsur aparatur negara yang bertugas sebagai abdi masyarakat yang menyelenggarakan pelayanan secara adil dan merata, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dengan penuh kesetiaan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (klausul Menimbang butir a). Untuk itu, diperlukan Pegawai Negeri yang berkemampuan melaksanakan tugas secara profesional dan bertanggung jawab dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan, serta bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (klausul Menimbang butir b) .

Makna dan nilai luhur yang tersirat dari ketentuan tersebut ialah bahwa dalam menjalankan tugas dan pengabdiannya, seorang pegawai harus mengedepankan sikap jujur, disiplin, dan bertanggung jawab kepada bangsa dan negara serta masyarakat Indonesia, dilandasi semangat religius, dedikasi, dan loyalitas tinggi.

Tampaknya ketentuan tersebut belum sepenuhnya terinternalisasi secara intensif oleh segenap jajaran warga Korpri. Diakui atau tidak, masih ada keeenderungan pegawai kita yang bermental feodal dan elitis. Status priyayi yang diwariskan oleh kaum penjajah tampak belum benar-benar terkikis. Mereka bukannya mau melayani masyarakat dengan sikap yang baik dan tulus, melainkan malah minta dilayani ala “borjuis kecil”. Bahkan, di dalam Korpri ditengarai telah muncul fenomena neo-feodalisme dalam tatanan birokrasi. Para pegawai yang seharusnya menjadi abdi negara dan abdi masyarakat justru terkesan elitis dan eksklusif. Mereka dinilai makin jauh jaraknya dari masyarakat.

Yang memprihatinkan, tragedi penggusuran dan razia terhadap pedagang-pedagang kecil masih marak dan terus terjadi di berbagai kota. Bahkan, isu penilapan beras untuk rakyat miskin (raskin) atau bantuan untuk korban bencana sudah jadi rahasia umum yang terungkap di depan publik. Esensi utama sebagai abdi masyarakat belum terealisasikan dalam tataran praktek. Idiom-idiom miring, semacam pungutan liar (pungli), manipulasi dan mark-up anggaran, kolusi, korupsi, atau nepotisme masih sangat kental melekat dalam tubuh Korpri.

Keluhan masyarakat tentang rendahnya mutu pelayanan di sektor publik yang ditandai dengan ruwetnya birokrasi dan masih sumirnya pemahaman budaya disiplin masih sering terdengar. Simaklah “somasi terselubung” yang gencar disuarakan oleh masyarakat luas lewat Surat Pembaca di berbagai media cetak. Kasus ganti rugi tanah yang dinilai tidak layak, belum optimalnya pelayanan hukum sehingga memicu munculnya rumor “mafia” peradilan, pengurusan sertifikat tanah yang berbelit-belit, atau lambannya pelayanan administrasi di kantor-kantor yang bersentuhan langsung dengan denyut kehidupan masyarakat merupakan fenomena umum yang sering ditemukan dalam kehidupan sehari-hari.

Kondisi tersebut diperparah dengan munculnya “oknum” pegawai yang bermental korup, sehingga tak segan-segan menyalahgunakan jabatan dan wewenangnya untuk melakukan korupsi, manipulasi, kolusi, dan sederet ulah tak jujur lainnya yang merugikan kepentingan publik. Jika kondisi semacam itu dibiarkan berlarut-larut, jelas membuat citra pegawai merosot, masyarakat pun jadi tidak respek lagi terhadap figur pegawai. Dalam keadaan demikian, Korpri harus semakin mempertajam visi dan misinya dalam menegakkan disiplin pegawai, mengakarkan roh spiritual ke dalam nurani setiap pegawai, dan meningkatkan profesionalisme pegawai dalam upaya memberikan pelayanan publik yang bermutu dan berbobot.

Setidaknya, ada tiga agenda penting yang perlu dilakukan oleh Korpri dalam upaya meningkatkan mutu dan bobot pelayanan publik yang mesti disosialisasikan secara gencar kepada segenap jajaran warga Korpri. Pertama, meningkatkan keterampilan profesional pegawai. Entitas profesionalisme akan tampak pada sosok pegawai yang cekatan dan terampil mengemban tugasnya di lapangan. Upaya merekrut calon pegawai hendaknya lebih diperketat melalui uji keterampilan yang selektif sesuai bidangnya masing-masing, sehingga tidak lagi merasa “gagap” setelah menyentuh tugasnya di lapangan. Upaya ini mesti didukung oleh kinerja dunia pendidikan yang mampu menghasilkan out-put yang memiliki basis kognitif, afektif, dan psikomotorik andal.

Kedua, mengekstensifkan dan mengintensifkan wawasan pegawai. Sebagai salah satu “pilar” pembangunan, tugas rutin pegawai di lapangan akan semakin “afdol” jika ditunjang dengan wawasan dan visi yang luas. Upaya memberikan kesempatan belajar dan pemberian beasiswa studi lanjut bagi para pegawai yang potensial perlu lebih digalakkan. Selain itu, setiap pegawai hendaknya memiliki hasrat belajar secara simultan dan berkelanjutan, baik lewat buku maupun kehidupan, untuk lebih meningkatkan aktualitas diri sesuai bidang tugas yang digelutinya.

Ketiga, mempertinggi integritas kepribadian pegawai. Munculnya mentalitas korup dan tidak jujur yang dibingkai kepentingan dan pamrih sempit, boleh jadi lantaran keringnya integritas kepribadian, sehingga merasa tak berdosa ketika melakukan setumpuk dosa dan penyimpangan moral.

Melahirkan pegawai yang tinggi integritas kepribadiannya jelas menjadi tantangan tersendiri bagi Korpri di tengah-tengah semakin dahsyatnya pola hidup konsumtif, materialistis, dan hedonis yang melanda kehidupan global saat ini. Dalam hal ini, Korpri harus lebih gencar lagi dalam mengakarkan kode etik “Panca Prasetya Korpri” kepada para pegawai, sehingga tidak terperangkap menjadi slogan moral yang kehilangan nilai spiritualnya. Kode etik tersebut harus mendarah daging dan bernaung-turba ke dalam nurani pegawai, tidak cukup sekadar dihafalkan tanpa penghayatan dan pengamalan.

Sisi lain yang penting dicermati adalah tak henti-hentinya “meniupkan” roh spiritualisme ke dalam dada warga Korpri. Dengan semangat spiritualisme yang terus memancar, warga Korpri akan semakin optimal mengemban tugas sehinngga tidak mudah tergoda untuk melakukan tindakan “konyol” yang bisa meruntuhkan namanya sebagai seorang abdi negara dan abdi masyarakat.

Dengan demikian, menjalani profesi sebagai pegawai negeri tidak semata-mata berupa pelepasan energi fisik untuk menghasilkan sesuatu, tetapi pada tugas tersebut juga melekat faktor spiritual. Selain menghasilkan sesuatu, mereka juga dapat mengekspresikan diri dalam melaksanakan tugasnya yang berfungsi sebagai simbol menjadi sebuah “kode” yang menunjuk nilai atau makna tertentu (Sartono Kartodirdjo, 1994:105).

Nilai kesalehan, baik pribadi maupun sosial, agaknya bisa menjadi resep mujarab dalam mencegah berjangkitnya “penyakit” moral. Dengan landasan spiritual yang tinggi, tanpa ada pengawasan melekat pun seorang pegawai tidak akan mudah tergiur dan tergoda untuk melakukan tindakan tercela, sebab setiap gerak-geriknya senantiasa merasa diawasi oleh Yang Maha melihat.

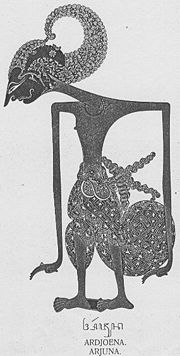

Agar bisa memberikan mutu pelayanan yang baik kepada publik, pengejawantahan nilai-nilai kepemimpinan luhur perlu menjadi sebuah keniscayaan bagi pegawai negeri. Agaknya, insan pegawai negeri, khususnya para pemimpin di jajaran birokrasi, bisa becermin dan sekaligus mengambil hikmah dari nilai-nilai filosofis yang terkandung dalam ajaran Asthabrata, sebuah ajaran luhur tentang perilaku hidup yang pernah diterima Arjuna dari Begawan Kesawasidhi. Ajaran ini mengandung delapan watak alam yang bisa dijadikan sebagai “simbol moralitas” manusia modern di tengah-tengah dahsyatnya gerusan nilai global yang gencar menawarkan gaya hidup konsumtif, materialistis, dan hedonis.

Agar bisa memberikan mutu pelayanan yang baik kepada publik, pengejawantahan nilai-nilai kepemimpinan luhur perlu menjadi sebuah keniscayaan bagi pegawai negeri. Agaknya, insan pegawai negeri, khususnya para pemimpin di jajaran birokrasi, bisa becermin dan sekaligus mengambil hikmah dari nilai-nilai filosofis yang terkandung dalam ajaran Asthabrata, sebuah ajaran luhur tentang perilaku hidup yang pernah diterima Arjuna dari Begawan Kesawasidhi. Ajaran ini mengandung delapan watak alam yang bisa dijadikan sebagai “simbol moralitas” manusia modern di tengah-tengah dahsyatnya gerusan nilai global yang gencar menawarkan gaya hidup konsumtif, materialistis, dan hedonis.

Pertama, watak bumi (simbol karakter manusia yang mau memeratakan kekayaannya kepada siapa pun tanpa pilih kasih). Kedua, watak matahari (mampu memberikan penerangan, kehangatan, dan energi secara merata kepada mereka yang membutuhkan). Ketiga, watak bulan (mampu membahagiakan orang lain dengan penuh sentuhan kelembutan cinta dan kasih sayang terhadap sesama). Keempat, watak angin (bersikap adaptif dan bisa bergaul dengan siapa saja tanpa membedakan status, agama, atau ras).

Kelima, watak samudra (mampu menampung keluhan, aspirasi, dan masukan orang lain dengan tingkat kesabaran yang tinggi). Keenam, watak air (bersikap adil dan ikhlas, tidak arogan, tidak mau menang sendiri, dan memiliki semargat persaudaraan yang tinggi terhadap sesama). Ketujuh, watak api (memiliki kekuatan pelebur yang mampu memecahkan masalah yang muncul). Dan kedelapan, watak bintang (tegar, tangguh, dan tidak mudah tergoda untuk melakukan perbuatan tercela).

Agaknya, nilai-nilai dalam ajaran Asthabrata terkesan “perfeksionis” dan terlalu berlebihan diharapkan dari figur seorang pegawai negeri. Untuk bisa direalisasikan pada tataran praktek dibutuhkan perhatian serius dan kesadaran tinggi. Akan tetapi, jika komitmen dan tanggung jawab moralnya senantiasa ditujukan semata-mata untuk kepentingan bangsa dan negara serta seluruh masyarakat, nilai-nilai luhur tersebut bukan mustahil akan menjadi entitas jatidiri warga Korpri yang pada gilirannya akan muncul sosok pegawai yang bervisi kerakyatan, kemanusiaan, kejujuran, dan tidak korup.

Di tengah-tengah arus globalisasi, visi dan misi yang mesti dipikul Korpri sebagai satu-satunya wadah non-kedinasan bagi pegawai negeri memang tidak semakin ringan. Dalam kondisi demikian, Korpri mesti bersikap terbuka terhadap kritik sehingga tidak akan terjebak menjadi sebuah organisasi yang kaku dan tertutup.

Seiring dengan meningkatnya taraf hidup dan pendidikan masyarakat, Korpri juga semakin dituntut untuk mampu memberikan mutu pelayanan publik yang baik dan memuaskan. Hanya dengan cara demikian, kiprah Korpri akan semakin eksis, citra pegawai negeri akan terbangun, masyarakat pun akan semakin respek terhadap keberadaan Korpri dan pegawainya. Sebuah tantangan yang butuh dijawab oleh Korpri. Nah, dirgahayu Korpri! ***

Birokrasi di Indonesia dikenal rumit dan berbelit-belit.

Tulisan lama, tapi mengingatkan saya dengan bapak saya yang bangga dengan bangga dengan seragam ini, dan ibu saya yang selalu setia memelihara seragam ini, sayang kebanggaan dan kesetiaan mereka dicabik dan dipaksa menjadi alat penguasa…

terima kasih telah berkenan membuka tulisan arsip lama, mas.