(sebuah ruang pembacaan atas puisi ‘Bunga Kering Perpisahan’ dalam buku “Atas Nama Cinta” karya Denny JA)

Oleh: Ali Syamsudin Arsy

Dewi telah membelah satu tubuh ke dalam bentuk dua jiwa dengan bedah belati, dari kedua sisi berdasar sikap pandang atas nama ‘cinta’ dan pula ‘agama’. Bagi Joko pernikahan itu menghantarkan perjalanan singkatnya sebagai trgedi yang berujung pada kematian di pembaringan abadi. Bagi Albert tak jauh beda dengan tragedi sama sebagai titik pandang kesetiaan yang dibalut pasrah dan menuju titik lain sebagai denyut napas berhenti di lereng gunung, bernama atau tidak bernama adalah bukti kekeras-kepalaannya terhadap atas nama cinta.

Dewi telah membelah satu tubuh ke dalam bentuk dua jiwa dengan bedah belati, dari kedua sisi berdasar sikap pandang atas nama ‘cinta’ dan pula ‘agama’. Bagi Joko pernikahan itu menghantarkan perjalanan singkatnya sebagai trgedi yang berujung pada kematian di pembaringan abadi. Bagi Albert tak jauh beda dengan tragedi sama sebagai titik pandang kesetiaan yang dibalut pasrah dan menuju titik lain sebagai denyut napas berhenti di lereng gunung, bernama atau tidak bernama adalah bukti kekeras-kepalaannya terhadap atas nama cinta.

Mereka mencoba membuka pemahaman atas kekeras-kepalaan pula dari sebuah keluarga. Sang Ayah yang begitu kaku menyikapi karena ketika berada di dalam lingkaran pikiran secara umum padahal ketika kita khusyuk berhadap-hadapan dengan yang maha kuasa atad diri dan jiwa seseorang tidaklah mudah menghadirkan pula pihak lain kepada percakapan serta dialog intens bersama tuhan atas nama dogma demi dogma yang telah kuat ditanamkan terhadap garis perjalanan dan pemahaman yang tidak lain tertuang sebagai aturan baik tertulis maupun tidak termaktup sebagai ayat-ayat dan uraian-uraian oleh sekelompok orang saja, namun apa pun alasannya tragedi itu tetap saja merupakan catatan penting untuk dicerna, berbeda bila memandang atas nama kemanusiaan yang telah jelas tergambar secara nyata dalam hidup berdampingan. Bila saja penantian sejati itu berujung pertemuan maka tentu akan lain cerita, akan tentu lain pula tragedi yang dirangkai-bangun sebagai sebuah upaya menangkap makna.

Islam bagi seorang Ayah adalah garis lurus dan sulit untuk melakukan kompromi terhadap beberapa alasan, bahkan terhadap banyak alasan.

Dewi, sekuat engkau menahan senyap dalam hening pikirmu, akan selalu diikuti oleh rasa rindu yang menggebu-gebu, dan ternyata petualangan bacamu terhadap banyak buku, terhadap banyak kitab membuktikan bahwa proses perubahan itu dapat dilakukan; engkau Dewi menjadi pemberani, menjadi bersikap atas nama dirimu sendiri.

Telah berapa puncak gunung yang merasakan kerasnya telapak kaki Albert, di saat-saat yang penuh dengan ketidak-pastian karena penantian panjang terhadap sebuah keputusan, bolehlah ditunggu pada akhirnya, tanah-tanah gunung terjal berbatu-batu.

Tragedi mendalam, sesungguhnya dalam diam berkepanjangan, adalah apa yang diperam sebagai bagian yang menggerogoti tubuh rapuh seorang bernama Joko, suami yang telah begitu lesap penuh rasa tenang, namun alangkah berat beban ketika ikatan resmi itu tak mampu memberikan keturunan demi melanjutkan dogma dan segala macam aturan. Ini pun sebenarnya pemandangan dari lingkaran-lingkaran yang tercipta, keluarga mana yang tidak menghendaki penerus juang kehidupan, keluarga mana yang dengan mudah terputus begitu saja tanpa adanya pewaris dari segala macam ketentuan dan keluarga mana yang tidak mencatatkan nama besarnya di tugu-tugu, di prasasti-prasasti. Entah di pasir bibir pantai pun tetap saja keinginan untuk melanjutkan garis keluarga itu tercipta. Tapi apa pula yang menjadikannya rapuh, serapuh Joko sebagai tubuh.

Atas Nama Cinta, bukanlah sebuah dogma. Dogma berhadap kepada rasa kemanusiaan, dagma sebagai garis tegas, kuat dan sangat mengakar, mencoba dipertemukan dengan rasa kemanusiaan atas nama Cinta itu sendiri. Sebagai manusia, tentu ia tidak akan mampu hidup sendirian, bahkan ketika menjalankan garis-garis kuat yang telah bertahun dicanangkan, dari banyak nabi bahkan rasul di setiap zaman. Dari lapisan-lapisan pemahaman itu ternyata yang paling melekat di tubuh dan bahkan jiwa manusia adalah ‘rasa kemanusiaan’ itu sendiri, ternyata.

Ruang pembacaan kita pun telah masuk kepada ruang jebak dari alur praduga-praduga sebelumnya, dengan konsep yang tentu saja berbeda pula bagi satu orang-satu kepala, nah bagi saya boleh jadi mengembangkan curiga dan mencoba melakukan dugaan-dugaan, yang ternyata terjebak dan salah dalam melantunkan tebakkan di akhir alur penyampaian.

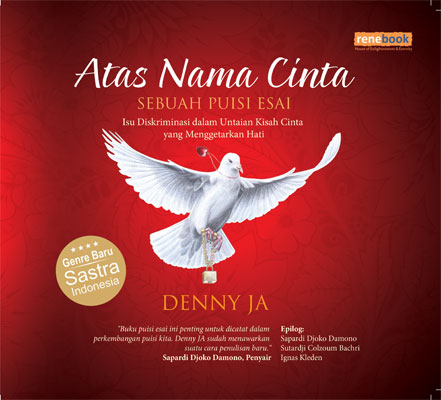

Puisi ini (oke saya tentu tidak dapat bertahan pada konsep lama karena saya sepakat saja dengan istilah yang Anda – penulis, Denny JA- tawarkan sebagai; Puisi Esai). Walau dalam gemuruh perdebatan yang panjang dan inten telah dilakukan oleh Bung Denny bersama Sepuh Sastra Sapardi Djoko Damono, tersirat bahwa “istilah, Puisi Esai” itu masih membuka peluang untuk diperdebatkan, sebagaimana tawaran Bung Denny sendiri yang terpampang secara jelas akan pemahamannya pada rangkaian apik dalam Pengantar yaitu; Kebutuhan ekspresi kisah ini membuat saya memakai sebuah medium yang tak lazim. Saya menamakannya “Puisi Esai”. Ia bukan esai dalam format biasa, seperti kolom, editorial atau paper ilmiah. Namun, ia bukan juga puisi panjang atau prosa liris. Medium lama terasa kurang memadai untuk menyampaikan gagasan yang dimaksud. (halaman 11).

Aroma perdebatan itu terbaca dengan gamblang ketika Sapardi Djoko Damono membuka ruang kata-kata; Karangan Denny ini puisi – itu jelas.karena antara lain ditulis dalam bentuk visual yang berupa larik yang dikumpulkan dalam bait.

Tidak hanya sampai di sana saja pemahaman tentang puisi yang dimiliki oleh Sapardi Djoko Damono, tetapi ia pun melanjutkan dengan; Dan puisi adalah fiksi, artinya karangan yang bersumber terutama (dan kadang-kadang semata-mata) pada imajinasi dan kreatifitas. Betapa dekatnya pun kisah yang ditulis Denny dengan segala sesuatu yang pernah terjadi, semuanya adalah fiksi, karena bersumber pada imajinasinya. Bahwa imajinasi biasa dipicu oleh segala bentuk peristiwa, itu tentu kita pahami. Itulah yang say abaca dalam karangan Denny ini. (halaman 186).

Betapa kita pun akan berterima, sebagaimana yang diakhir oleh Sapardi Djoko Damono sendiri, “Kita sambut gagasan Denny yang tertuang dalam buku ini.”

Puisi Bunga Kering Perpisahan, sebagai puisi kelima yang termaktub di dalam buku tebal Atas Nama Cinta , tentu saja menghadirkan persoalan kemanusiaan yang sempat direkam-jejaknya oleh Bung Denny dengan segala upaya dan ini sebuah rangkum dari beberapa ayat bergaris tegas, tercermin dari sikap kaku sang Ayah. Dalam pandangan ibunda, sangat tercermin dalam larik-larik menggugah namun penuh dengan pesan kuat sebagai warisan nasihat;

Lihatlah baik-baik, Nak,/ Kita bisa menikmati sore dan malam/ Tapi ayahmu masih mencari nafkah – berjibaku/ Kita ini bagaikan benalu!/ Jangan sekali-kali kaudurhakai/ Pohon perkasa, sandaran hidup kita, / Jangan pernah kauganggu nurani ayahmu//Hidup Ayah lurus rus rus rus/ Prinsip agamnya kuat wat wat wat – / Kaku/ Beku?

Wah!!! Simpulan Sapardi ternyata bersambut di lain ‘nama’ pada pandangan si Presiden Penyair, Sutardji Calzoum Bachri, iaberpandangan bahwa; Bagi saya, puisi esai adalah puisi pintar. Bagi saya, baik puisi pintar maupun puisi bodoh adalah berkah yang bisa memberikan kecerdasan kreatif dalam dedikasinya pada khazanah perpuisian Indonesia.

Nah, dari sini teramat lugas terbaca, pada ruang pembacaan yang seakan berada di dalam kotak kaca bening, lugas dan berenergi. Energi yang penuh vitalitas tentunya.

Ignas Kleden pun memberikan ruang terbuka kepada penulis lain dengan konsep boleh sama atau sama sekali berbeda, karena dorongan kuat ada di tangan dan ujung jemari lentik menari-nari, serangkaian daya ungkap terhadap sebuah upaya positif dan patutlah mendapat penghargaan dari imaji-kreasi sebelumnya, Ignas berkata; Apa pun soalnya, percobaan yang dilakukan Denny JA selayaknya mendapat apresiasi kita, karena tidaklah mustahil bahwa usaha ini akan menarik atau mendorong percobaan yang bakal dilakukan oleh penulis dan penyair lainnya,… (halaman 204)

Dan kita pun tersentak.

Betapa tidak, begitu banyak ragam ucap dari banyak ‘tokoh’ karena ‘nasib buku yang bernama “Atas Nama Cinta”. Tidak kurang-kurang daya ungkap itu terpampang di sampul manis waran balutan merah-jingga menawan terbaca goresan dari Sutardji Calzoum Bachri, Ignas Kleden, Siti Musdah Mulia, Mahfud MD, Komarudin Hidayat, Jimly Asshidique, Bondan Winarno, dan terakhir Mohamad Sobary.

Joko dan Albert, boleh jadi bersepakat bahwa wajib bagi mereka memberikan catatan luka dari goresan belati karena mereka telah begitu dekat bahkan melebihi kedekatan kepada diri mereka sendiri terhadap seorang wanita yang sama-sama mereka rengkuh kasih sayangnya, wanita itu bernama Dewi. Joko mampu mempersuntingnya sebagai seorang istri setia pendamping hidupnya dalam kurun waktu sepuluh tahun bermesra. Albert tetap teguh dalam keyakinan hakikat cinta bahwa Dewi tetaplah kekasihnya yang tak dapat digantikan oleh sosok lain. Mereka tetaplah manusia yang rapuh, manusia yang tetap mengalami kepunahan.

Alangkah sepi di mata Dewi. Betapa sunyi di relung Dewi. Terbayang kembali saat-saat kecil bercanda ria di lekuk jemari Albert. Ada warna siluet bangga ketika ia berupaya sekuat raga, senyum dan keteduhan di tatap mata sebagai istri yang ingin selalu setia.

Dewi, dan bunga Mawar pun terkulai. ***

Membaca review ini cuma bisa membayangkan, betapa hebatnya komuniikasi yang terjalin dalam konteks cerita..hmm.. andai aku bisa.. oh..

kalau dilihat dari review nya penuh dengan sajian bahasa sastra penuh cinta 😀

Bahasa yang penuh cinta

bahasanya benar benar kasih 4 jempol dah,,hehehe….^_^

Mantaff dwech kate2nya…

Sudah lama saya tidak membaca novel

nice share Pak

aku, satria itu, sedang bertapa dalam sebuah gua, atau sebutir telur, atau. sepatah kata — ah, apa ada bedanya. Pada saatnya nanti, kalau aku sudah dililit akar, sudah merupakan benih, sudah mencapai makna — masih beranikah kau menyapaku, Saudara?

Tragedi tentang peristiwa tahun 1998 juga tidak luput dari kacamata Joko Pinurbo. Ada beberapa puisi yang sangat berkaitan dengan tragedi tahun 1998. Dalam puisi-puisi tersebut, Joko Pinurbo kembali menampilkan gaya yang khas—humor— namun kali ini Joko Pinurbo lebih banyak menampilkan unsur tragedi seperti yang ada pada sajak Minggu Pagi di Sebuah Puisi. /2/ Seperti yang kita ketahui, pada tahun 1998, Indonesia mengalami gejolak politik. Gejolak politik kemudian disebut Reformasi 1998. Reformasi 1998 menghasilkan perubahan politik yang cukup signifikan. Namun, perubahan dalam proses perubahan tersebut terjadi berbagai masalah yaitu masalah demonstrasi (penembakan mahasiswa), penjarahan, dan masalah etnis (etnis tionghoa banyak menjadi korban). Pada tahun 1998, banyak penyair yang menyoroti permasalahan tersebut. Beberapa di antaranya adalah Acep Zamzam Noor, W.S. Rendra, Sapardi Djoko Damono, dll. Puisi-puisi yang dihasilkan oleh penyair tersebut sangat gamblang dan transparan dalam menyampaikan kemarahan terhadap tragedi 1998.

Tragedi tentang peristiwa tahun 1998 juga tidak luput dari kacamata Joko Pinurbo. Ada beberapa puisi yang sangat berkaitan dengan tragedi tahun 1998. Dalam puisi-puisi tersebut, Joko Pinurbo kembali menampilkan gaya yang khas—humor— namun kali ini Joko Pinurbo lebih banyak menampilkan unsur tragedi seperti yang ada pada sajak Minggu Pagi di Sebuah Puisi. /2/ Seperti yang kita ketahui, pada tahun 1998, Indonesia mengalami gejolak politik. Gejolak politik kemudian disebut Reformasi 1998. Reformasi 1998 menghasilkan perubahan politik yang cukup signifikan. Namun, perubahan dalam proses perubahan tersebut terjadi berbagai masalah yaitu masalah demonstrasi (penembakan mahasiswa), penjarahan, dan masalah etnis (etnis tionghoa banyak menjadi korban). Pada tahun 1998, banyak penyair yang menyoroti permasalahan tersebut. Beberapa di antaranya adalah Acep Zamzam Noor, W.S. Rendra, Sapardi Djoko Damono, dll. Puisi-puisi yang dihasilkan oleh penyair tersebut sangat gamblang dan transparan dalam menyampaikan kemarahan terhadap tragedi 1998.

Wah maknanya dalam sekali.

GPS Tracking

Pak..kalau untuk ini ada gak yang dijadikan sebagai buku renungan gitu. 🙂

liat buku ini kemaren di Gramed ato kharisma ya???

wahhh makna yang terkandung sangat dalam sekali, semoga bukunya laris manis..

salam Admin : Sundulbet.com

www:sundulbet.com mohon untuk kunjungannya.